國企管理軟件推薦:穿透式監管時代,紅圈工程管理系統為何成“剛需”?

國務院和國資委近年反復強調對央國企實施“穿透式監管”,這不僅是監管技術升級,更是管理理念、組織架構、運營模式的深層革命,不再滿足“報告沒問題”,而是要“看清錢去哪、事誰辦、風險在哪”;不再依賴“事后救火”,而是要“事前預警”;不再停留“形式合規”,而是要“實質風控”。

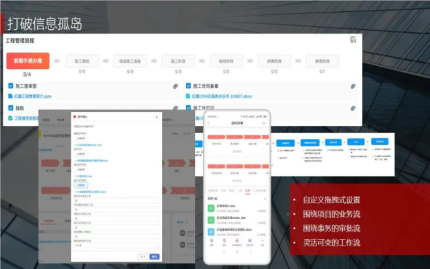

但國企普遍面臨痛點:層級多、架構雜導致“信息孤島”,監管力度“層層衰減”;人工報表數據滯后、易篡改,事后補救成本高;“三重一大”決策留痕難,責任模糊、問責無據。此時,一款適配“穿透式監管”的管理軟件,成了破局關鍵。

今天推薦的紅圈工程管理系統,并非普通工具,而是能將監管要求“嵌入業務流程”,讓數據“自動產生、實時匯聚、智能分析”的數字化方案解決平臺。接下來聊聊,它為何能成為國企穿透式監管落地的“最優解”。

國企現在選管理軟件,核心要看什么?

“穿透式監管”下,國企選管理軟件,早已超越“記賬、報進度”的基礎需求,核心要滿足三大維度:破“信息孤島”、做“事前風控”、落“權責閉環”。

傳統管理的痛點很突出:

數據層面:三級、四級子公司數據需人工層層匯總,拿到時已“過時”,且口徑不統一、易篡改;

風險層面:超合同付款、成本超支等問題“事后才發現”,補救成本高還可能觸發問責;

業務層面:項目從投標到運維“信息斷檔”,進度、物資、資金“各管一攤”,合規性難把控;

權責層面:“三重一大”決策無完整電子留痕,出問題找不到責任人,“責任虛化”成常態。

因此,如今國企選軟件,必須滿足“全級次覆蓋、全流程在線、全要素可控、全風險預警”——紅圈系統恰恰將這些需求“刻入基因”。

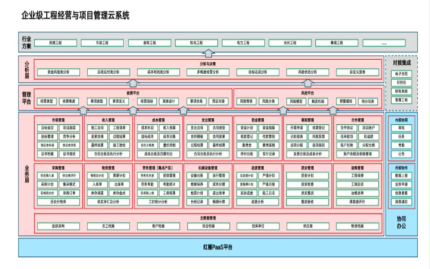

紅圈系統:“一個平臺+四大穿透”,打通管理堵點

紅圈的核心邏輯清晰:把監管要求內嵌業務流程,讓數據隨業務自動流轉,最終形成“數據-分析-決策-改進”閉環。其架構可概括為“一個平臺+四大穿透”,每一環精準匹配國企痛點。

1.一個平臺:打破“信息孤島”的“核心底座”

國企最大的管理難題之一,就是“總部看不透基層,基層數據傳不上總部”。紅圈搭建的統一數字化智能管理平臺,直接解決了這個問題——不管是集團總部、省分公司,還是項目部、作業班組,都在同一個平臺上協同。

數據從“基層末梢”自動匯總至“集團大腦”,無中間環節“數據損耗”,也避免人工篡改。這個平臺,是國企實現穿透式監管的“地基”。

2.四大穿透:把監管要求“落到實處”

如果說“一個平臺”是“底座”,那“四大穿透”就是紅圈的“核心能力”——從數據、業務、風險、權責四個維度,把國企的管理“管到根上”。

(1)數據穿透:讓國企“向下看清每一級”

很多國企總部看數據,只能看到“匯總數”,想知道某個數據是怎么來的,得一層層往下問。紅圈的“數據穿透”能實現“從結果到源頭”的追溯,實現“全級次、全鏈條、全過程、全要素”的數據覆蓋

統一數據標準:內置工程項目管理標準數據模型,數據口徑、編碼規則、業務流程“一把尺子量到底”,杜絕“總部要A數據、項目部報B數據”

實時數據采集:通過移動APP、物聯網設備、API接口,現場的進度、質量、安全、成本數據“實時上傳”,比如施工員在現場拍張帶水印、帶定位的照片,數據就自動同步到集團平臺,不用等下班整理報表;

全層級可視:支持“集團→分公司→項目部→作業班組”的多層級架構,總部在后臺點一下,就能看到某個項目部的具體成本、某個班組的施工進度,真正“一鍵穿透”,沒有監管盲區。

以前集團要“摸清家底”,得花幾周匯總數據;現在紅圈系統通過構建實時數據同步通道、搭建可視化交互看板,打破項目末梢至集團總部的數據層級壁壘,支持數據一鍵穿透查詢,有效支撐管理層快速定位問題、追溯根源。

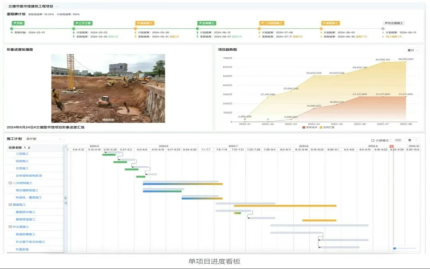

(2)業務穿透:項目全生命周期“在線可控”

國企的核心業務是“工程建設”,從投標、立項、施工到竣工、運維,哪個環節斷檔都可能出問題。紅圈的“業務穿透”,直接把“項目全生命周期”搬到了線上:

全流程在線:紅圈系統覆蓋從投標立項、策劃、施工、竣工到結算的工程項目全生命周期,確保各環節業務數據自然沉淀,過程透明可視;

移動化現場管理:不管是項目經理還是施工員,用手機就能上報數據——拍施工日志、傳質量整改照片、錄物資入庫信息,還帶定位和水印,確保數據“真實不造假”,打通了信息傳遞的“最后一公里”;

資源投入監控:實時盯著“人、機、料”的投入,自動分析資源使用效益,確保資源往“主業”和“重點項目”傾斜,不浪費。

以前項目進度“靠嘴說”,現在打開紅圈就能看“實際進度vs計劃進度”,哪個環節滯后了、為什么滯后,一目了然。

(3)風險穿透:從“事后救火”到“事前預警”

“防控真實風險”是穿透式監管核心,紅圈靠AI和大數據實現“動態監測、智能預警”,把風控“關口前移”:

資金風控:每筆付款關聯合同,系統自動核對“合同金額、預算、實際進度”,超合同/超預算付款自動預警,無法通過審批;

成本預警:實時對比“目標成本vs實際成本”,異常波動“毫秒級”捕捉,AI預測超支風險,助力提前干預;

“三重一大”留痕:重大決策(大額投資、人事任免)從申報、論證到執行,每步在線記錄,誰提議、誰投票、誰決策均有電子痕跡,審計有依據;

審批留痕:所有審批(費用報銷、合同變更)在線流轉,意見、時間、人員自動記錄,形成“不可篡改證據鏈”,多年后仍可追溯。

以前風險“找上門才知”,現在系統主動提醒“某項目付款將超合同”“某報銷有連號發票”,無需被動應對。

(4)權責穿透:責任“不虛化、不模糊”

國企常遇到“責任模糊”的問題:出了問題,不知道該找誰;做了成績,不知道該獎誰。紅圈通過“流程固化+電子留痕”,把權責落到實處:

流程固化:把“三重一大”、付款審批、變更洽商等制度嵌到系統里,不同金額的付款、不同規模的變更,走不同的審批流程,避免“越權審批”;

電子留痕:所有操作都有記錄——誰發起的審批、誰審批的、審批意見是什么、什么時候操作的,都存在系統里,改不了、刪不掉;

責任追溯:出了問題,比如某筆付款違規了,系統能快速定位到“是誰發起的、是誰審批的、哪個環節出了錯”,精準問責;

績效關聯:系統自動采集各部門、各個人的工作數據(比如項目完成率、成本控制率),支持“一企一策”的考核,該獎該罰,數據說話。

這樣一來,“責任不虛化、不模糊”就不是一句空話,而是系統里能查到的事實——這正好滿足監管對“權責落實”的要求。

為什么國企選紅圈?這4個優勢太“對味”了

市面上的管理軟件不少,但紅圈能打動國企,關鍵是它懂國企的“特殊需求”——不是簡單的“通用軟件”,而是做了很多“定制化適配”:

1.PaaS平臺:靈活適配國企的“復雜架構”

國企的組織架構往往很復雜——有集團、子公司、分公司,還有不同業務板塊(房建、市政、電力、光伏等),管理要求不一樣,不能用“一刀切”的軟件。

紅圈基于低代碼PaaS平臺開發,不用寫大量代碼,就能快速調整功能:比如某家國企有5級組織架構,系統能快速適配;比如市政工程和電力工程的管理流程不一樣,能分別配置不同的業務模塊。不用國企去“遷就軟件”,而是軟件來“遷就國企”。

2.強大集成:能跟國企現有系統“無縫對接”

很多國企已經有財務系統、ERP系統,還有國資監管平臺,要是新軟件跟這些系統不通,反而會增加工作量。

紅圈有豐富的API接口,能跟這些現有系統無縫對接,打通系統壁壘,促進數據互聯互通。避免“重復建設”,也不用員工在多個系統間切換,效率高多了。

3.安全合規:滿足國企對數據安全的“高要求”

國企的數據很敏感,比如項目成本、資金流向,一旦泄露或丟失,后果嚴重。紅圈在安全上做了“多重保障”,提供網絡鏈路加密、數據二次加密及多副本異地災備等機制,全面滿足央國企對數據安全與業務連續性的高標準要求

這些措施完全滿足國企對數據安全和業務連續性的要求,用起來放心。

4.SaaS模式:降低國企的“初始投入”

國企采購軟件,往往關心“成本——要是一次性投入太大,審批起來麻煩。紅圈采用“以租代購”的SaaS模式,顯著降低央國企的初始投入成本,初始投入成本低。并通過持續迭代更新,確保系統長期適用、隨需而變。

用紅圈,國企能拿到什么“實在好處”?

選軟件最終看“價值”——紅圈不只是幫國企“應付監管”,更能帶來實實在在的管理提升,總結下來有3個核心價值:

1.合規有底氣:不怕監管檢查,風險可控

有了紅圈,國企不用再擔心“監管來了拿不出數據”——全流程在線、數據實時透明,“三重一大”決策留痕,資金、成本風險預警,不管是國資委檢查,還是內部審計,打開系統就能看到合規證據,心里有底。

更重要的是,風險能提前防控——以前可能要等問題爆發才知道,現在系統能自動預警,比如超合同付款會被攔截,成本超支會被提醒,從“被動合規”變成“主動風控”。

2.效率大提升:少干活、多辦事,成本還能降

紅圈把很多重復工作自動化了:比如數據統計,以前要各部門填報表、匯總,現在系統自動生成;比如審批流程,以前要跑辦公室簽字,現在手機上就能批,不用等、不用催。

集團和項目部的協同效率也高了——總部要數據,不用再層層催,打開系統就有;項目部有問題,不用再打電話、發郵件,系統里就能上報、跟進。

3.管理能升級:從“經驗管理”到“數據驅動”

紅圈能幫國企沉淀“數據資產”——每個項目的進度、成本、盈利情況,每個部門的工作效率,都變成數據存在系統里。管理層依托全鏈條的數據追溯與洞察能力,為戰略決策提供精準導航,最終實現工程品質與企業核心競爭力的雙重提升,夯實高質量發展的根基。

這樣一來,國企的管理就從“靠經驗、拍腦袋”變成“靠數據、講邏輯”,真正實現“管理現代化”,這才是長期價值。

而這些價值最終會指向一個目標——幫國企實現“看得清、管得住、防得牢”:

“看得清”:實現集團對全級次企業、所有項目的運營狀態實時掌握,覆蓋進度、成本、資金等關鍵指標,依托數據穿透消除管理盲區,滿足“全級次、全鏈條”監管要求;

“管得住”:將制度與權限嵌入系統,確保“三重一大”、資金支付等關鍵流程合規受控,通過審批留痕實現權責穿透,強化重大事項實質管控,沒有執行偏差;

“防得牢”:建立主動式風控體系,實現風險智能識別、早期預警與快速處置,從事后應對轉向事前防范,落實重大風險動態監測的監管要求。

穩落地!紅圈給國企的“四步走”路線圖

很多國企擔心“軟件好,但落地難”。紅圈考慮到了這一點,給出了“分層建設、分步推進”的落地路徑,不用一蹴而就,穩扎穩打:

第一步:打通數據——先建“地基”

先統一數據標準,把集團、分公司、項目部的數據源打通,讓數據能實時匯聚、可信可用。這一步是基礎,確保后續的監管和管理有數據支撐。

第二步:適配業務——讓制度“落地”

把國企的管理制度、監管要求嵌到業務流程里,比如“三重一大”審批流程、付款管控規則,確保系統里的每一步操作都符合制度,不用員工再記“該走什么流程”。

第三步:智能預警——變“被動”為“主動”

在數據和業務都打通的基礎上,啟用AI風險模型,讓系統自動識別資金、成本、合規風險,實時預警,幫國企建立“主動風控”體系。

第四步:安全閉環——形成“管理循環”

最后,完善數據安全措施,建立“執行-監測-預警-整改”的閉環——發現風險后,能在系統里跟進整改進度,整改完成后再驗證效果,確保問題不反復,管理持續優化。

這樣四步走下來,落地難度小,國企員工也容易接受,不會因為“變革太大”而抵觸。

國企選管理軟件,要“對味”,更要“落地”

現在國企面臨的“穿透式監管”,不是短期任務,而是長期的管理變革。選管理軟件,不能只看“功能全不全”,更要看“能不能落地”“能不能解決真問題”。

紅圈工程管理系統的優勢,就在于它懂國企的痛點、懂監管的要求,不是“空中樓閣”,而是能一步步幫國企把“穿透式監管”落到實處——從數據打通到風險預警,從權責落地到管理升級,每一步都很扎實。

對國企來說,選對這樣的軟件,不只是應付監管,更是抓住了“管理現代化”的機會——既能在“管得住”的前提下“激發活力”,又能提升核心競爭力,最終實現高質量發展。

如果你所在的國企還在為穿透式監管落地發愁,不妨看看紅圈——這款“對味”的管理軟件,可能就是你要找的解決方案。

近來,“數字化轉型”成了一個高頻詞,且熱度不斷在增高。業內許多人士都在談論這個話題,大有誰不談“數字化轉型”誰就是個“落伍者”之狀。為便于在相同語境下討論問題,今天我也湊個熱鬧,以“數字化轉型”為題,談一點粗淺認識,就教于同行。

京公網安備 11010802037035號

京公網安備 11010802037035號